Sainte Hildegarde

publié dans couvent saint-paul le 12 septembre 2020

HILDEGARDE DE BINGEN, PROPHÉTESSE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE

Vers la vie monastique. À l’âge de huit ans, en 1106, ma vie prit un tournant important qui changea tout pour moi, car mes parents, bien conscients de ce que Dieu m’avait choisie, m’emmenèrent sur le mont de Saint-Disibod (Disibodenberg, à une soixantaine de kilomètres de chez nous), pour y vivre, avec une autre petite fille de mon âge, comme élèves d’une recluse nommée Jutta, fille du comte de Spanheim, dans un ermitage du monastère bénédictin de la vallée de la Nahe. J’y appris à lire la Bible et chanter les psaumes en latin. Plus tard, vers l’âge de 14 ans, je fus solennellement recluse, tandis que Jutta devint abbesse du monastère. Je fis mes vœux monastiques selon la règle de saint Benoit et je reçus le voile de l’évêque Otto de Bamberg. À la mort de Jutta en 1136, j’avais alors 38 ans, mes Sœurs me demandèrent d’être leur Mère abbesse.

Un premier livre-confession. Lorsque j’eus 42 ans, j’entendis une voix du Ciel qui me dit : « Moi la Lumière qui vit et illumine l’obscurité, j’ai suscité un humain que j’ai choisi et élevé de façon merveilleuse, selon mon bon plaisir, par de grandes merveilles qui vont au-delà de la connaissance qu’avaient les hommes d’autrefois… mais je l’ai écrasé sur le sol pour qu’il n’allât pas se redresser dans quelque orgueilleuse élévation de son âme… Toi donc, ô être humain, qui reçois dans la pureté de la simplicité ces messages destinés à la manifestation des choses cachées, écris ce que tu vois et entends. »[v] « Mais moi j’avais beau voir et entendre cela, néanmoins comme je doutais et me méfiais de moi-même, j’ai longtemps refusé d’écrire, non par entêtement, mais par pratique de l’humilité, jusqu’au jour où, abattue par le fouet de Dieu, je fus étendue sur un lit de malade »[vi], si bien que « je fus contrainte, par le poids accablant des douleurs qui m’oppressaient, de faire connaître au grand jour ce que je voyais et entendais, mais j’éprouvai une grande crainte et j’eus honte de révéler ce que j’avais tu aussi longtemps… »[vii] Finalement, je consentis à en parler à mon confesseur, le moine Volmar de l’abbaye masculine qui jouxtait notre monastère et qui était préposé par l’abbé Cuno pour s’occuper des moniales. Ce moine était « un homme qui avait une bonne conduite et une intention droite… Plein d’admiration, il m’enjoignit de les mettre par écrit, secrètement, jusqu’à ce qu’il vît ce qu’elles étaient et d’où elles venaient. Mais ayant compris qu’elles venaient de Dieu, il se confia à son abbé, et désormais il travailla avec moi sur ces sujets avec une grande ardeur »[viii]. Ainsi, je commençai à mettre par écrit un premier livre, le Scivias[ix], que je mis dix ans à écrire.

Une rencontre inoubliable. J’eus pour cela, en plus de l’aide du moine Volmar, celle d’une moniale d’origine noble et de bonnes mœurs, « Richardis Von Stade que j’aimais en toute charité, comme Paul aime Timothée. En toutes ces épreuves, elle s’était attachée à moi, me témoignant une amitié pleine d’attention, et elle avait partagé mes peines jusqu’à ce que j’eusse achevé ce livre du Scivias. Mais après cela, à cause de la distinction de sa naissance, elle se tourna vers une dignité au nom plus prestigieux. »[x] Plus tard, Richardis quitta notre monastère sous les instigations de sa mère qui la voulait abbesse du monastère de Bassum, et malgré mes supplications et mes larmes, je ne pus empêcher qu’elle me fût arrachée par l’ordre de son frère Hartwig devenu archevêque de Brême. Je savais que c’était pour l’honneur et la gloire toute humaine qu’elle avait cédé et j’en fus d’autant plus peinée, mais Dieu reprit Richardis moins d’un an après son départ, après que celle-ci se fut repentie. Je compris aussi que Dieu avait permis qu’elle me fut arrachée car je l’avais aimée plus que de raison. « Je l’aimais, mais Dieu l’aimait plus encore », ai-je écrit à son frère archevêque, lorsqu’il m’apprit la nouvelle de sa mort.

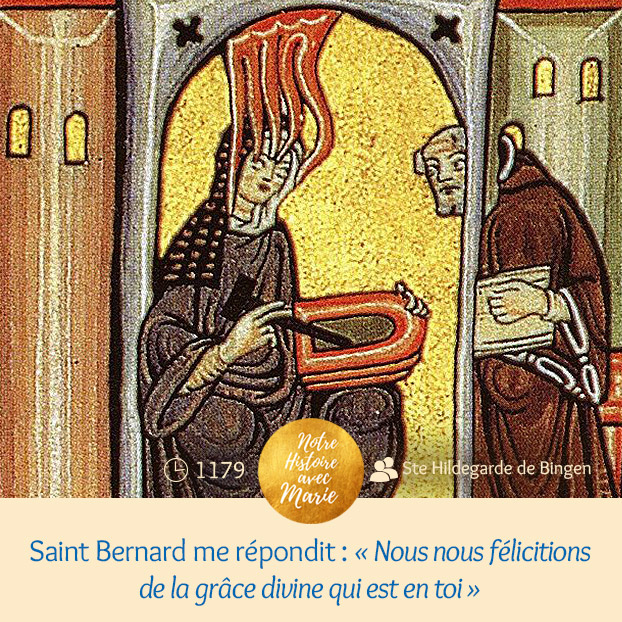

Avec saint Bernard de Clairvaux. Je ne fus pas épargnée par les douleurs, et ceci je l’écrivis dans une lettre au Père Bernard de Clairvaux lorsque j’eus 48 ans. Je voulus trouver confirmation et réconfort auprès de lui pour ces visions que je recevais, lui demandant si je devais les faire connaître comme me l’intimait la voix du Ciel. « Ô vénérable Bernard, combien la sottise insolente de ce monde doit te craindre lorsque sous l’étendard de la sainte Croix, enflammé d’un amour ardent pour le fils de Dieu, tu entraînes les hommes à combattre au sein des armées chrétiennes contre la cruauté des païens ! Je te prie au nom de Dieu d’écouter ma requête… Moi, malheureuse et plus malheureuse en mon nom de femme depuis mon enfance, j’ai vu de grandes merveilles que ma langue ne puit proférer… Ô Père très sûr et très doux, écoute-moi, ton indigne servante, en ta bonté, moi qui jamais depuis mon enfance n’ai vécu en sécurité… Il y a deux ans, moi je t’ai vu dans cette vision comme un homme qui regarde le soleil, et cela sans crainte, mais avec beaucoup d’audace, et j’ai pleuré de ce que moi je suis timide et sans audace. Bon et très doux Père, place-moi en ton âme, prie pour moi, car j’ai de grandes souffrances en cette vision, afin que je dise ce que je vois et ce que j’entends. …. »[xi] Saint Bernard me répondit et cela me donna du réconfort : « Nous nous félicitions de la grâce divine qui est en toi : nous t’exhortons de la considérer comme une grâce et de t’efforcer d’y répondre avec un sentiment de totale humilité… Au reste, en ce qui nous concerne, comment pourrions nous instruire et mettre en garde, là où existe un savoir intérieur et une onction qui instruit de tout ? Nous te demandons plutôt et te supplions instamment de te souvenir de nous auprès de Dieu… »

Le soutien du Pape. J’écrivis encore deux ans plus tard au pape Eugène III qui avait reçu lors du synode de Trèves de 1147, par l’archevêque de Mayence, lui-même contacté par l’abbé Cuno, la première partie des manuscrits du Scivias. Je le suppliais de la part de Dieu de donner force et « viridité » à ce livre de vision en le confirmant en tant que Pape. Lors de ce synode, le pontife avait délégué quelques hommes pour se présenter au monastère et enquêter sur ma conduite et demander la copie de mes écrits. À leur retour, le Pape convoqua une assemblée plénière avec tous les évêques de France, d’Italie, d’Angleterre, d’Allemagne. Le Père Bernard de Clairvaux était présent à ce synode et il intervint en ma faveur auprès du pape Eugène III qui était par ailleurs, la providence préparant tout avec perfection, un ancien disciple et moine de son couvent. Le Père Bernard exhorta le Pape « à ne point permettre que fut occulté par le silence une lampe aussi remarquable », animée selon lui de l’inspiration divine. Le Pape fit lire, en présence de tous, les pages du Scivias. Il m’envoya sa bénédiction en même temps qu’une lettre, où il m’ordonnait de consigner par écrit le plus exactement possible, ce que je voyais et entendais dans la vision. »[xii]

Une nouvelle renommée. Ma vie alors changea encore une fois complètement, car de partout je recevais des demandes de conseil, de guérison, du courrier, des visites, et je m’efforçais, avec la grâce de Dieu, d’y répondre. Cela attira de nombreuses jeunes filles nobles au monastère et bientôt l’ermitage du Disibodenberg, où j’ai passé près de 40 ans, fut bien trop petit. Dieu me montra dans une vision l’endroit où il désirait que nous allions construire un couvent plus grand pour mes Sœurs et moi-même. C’était au Rupertsberg, là où la Nahe se jette dans le Rhin, à six heures de marche du Disibodenberg. J’ai d’abord tardé à révéler ce projet de Dieu et Dieu me rendit aveugle et incapable de me mouvoir comme à chaque fois que je ne lui obéissais pas. Alors, je convoquai mes Sœurs pour leur annoncer le déménagement prochain. « Lorsque l’abbé Cuno et les Frères entendirent parler de ce transfert, ils furent étonnés et demandèrent ce que signifiait le fait que nous voulions quitter ce lieu agréable, aux champs et vignes fertiles, pour un endroit sans eau, privé de toutes les commodités, et ils se concertèrent entre eux pour mettre ce projet en échec et nous opposer leur résistance. Lorsque j’appris cela mon cœur se brisa, ma chair et mes veines se desséchèrent et je fus clouée au lit pendant de nombreux jours. » Devant ma maladie, et avec l’influence de la maman de Richardis sur l’archevêque de Mayence, l’abbé Cuno dut se résoudre à nous laisser partir. Accompagnée de vingt jeunes filles d’origine noble, nous partîmes la même année de l’approbation du Pape (1149) pour le Rupertsberg. L’on se moqua de moi et on douta de l’origine divine de mes visions. Des contrariétés, des tourments, des épreuves fondirent sur moi. Plusieurs jeunes filles trouvant les conditions trop rudes nous quittèrent. Je continuais en même temps d’écrire le Scivias que j’achevai en 1151.

Écrire, lire, convertir. C’est ensuite entre 1151 et 1158 que je rédigeai, comme le dit mon biographe[xiii], le Livre des subtilités des créatures divines qui contient deux tomes « Physica » et « Causae et curae »[xiv]. Ces deux livres sont très connus aujourd’hui. Dieu a voulu que par l’intermédiaire de ces livres j’attirasse en votre temps de nombreuses personnes à le connaître et à l’aimer. En effet, Dieu s’occupe de notre âme et de notre corps également : « Dieu a prévu dans la nature tout ce qu’il faut pour que l’homme soit en bonne santé. »[xv] Malgré une longue maladie, je fis de nombreux voyages pour exhorter, partout où le Seigneur m’envoyait, les âmes à la conversion et pour prêcher, corriger les erreurs, entre autres celles des Cathares. À Cologne, où cette hérésie pullulait, je corrigeai vertement le clergé qui avait attiré cette hérésie par son amour des vanités des biens de ce monde. Je n’hésitai pas non plus à corriger les personnes de haut rang, comme Barberousse qui pourtant m’avait prodigué aide et protection pour mon couvent du Rupertsberg, pour le bien de son âme, car il avait nommé un antipape à qui j’écrivis aussi pour le sermonner. J’écrivis ensuite entre 1158 et 1163 le Livre des mérites de la vie [xvi], puis entre 1163 et 1173 le Livre des œuvres divines [xvii].

Retour à Dieu. Lorsque j’eus 67 ans, en 1165, je fondais un second monastère à Eibingen de l’autre côté du Rhin car la première fondation était devenue trop petite. J’ai aussi composé des chants et de la musique, notamment en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, moi qui n’y connaissais rien dans les neumes (terme pour désigner certaines annotations musicales du temps d’Hildegarde). Durant toutes ces époques, j’eus à souffrir de nombreuses périodes de maladie. Mais le Seigneur n’abandonne jamais celui qui a mis sa confiance en lui. Je mourus le 17 septembre 1179, le lendemain de mes 81 ans, à Eibingen et c’est pour cela que l’on m’appelle encore à ce jour « Hildegarde de Bingen ». Ce jour-là, deux arcs-en-ciel se croisaient en forme de croix dans le ciel. Dieu m’accueillit enfin près de lui pour que je jouisse de sa présence éternelle, et que je puisse continuer à attirer à lui de nombreuses âmes par l’intermédiaire des écrits qu’il m’avait commandé de vous laisser en héritage. J’ai été béatifiée en 1244 par Innocent IV, mais c’est en votre temps, le 7 octobre 2012, que le cher Pape originaire de mon pays, Benoit XVI, reconnut ouvertement pour l’Église l’importance de ces écrits, en me nommant « Docteur de l’Église ». Puisse Dieu ouvrir votre cœur et votre âme à l’intelligence de ces écrits, comme il l’a fait aux disciples d’Emmaüs, car ils ont été préparés spécialement pour votre temps…